Vulgarisation en doctorat : perte de temps ou réels intérêts ?

Publié par Marion Guibourdenche, le 3 octobre 2025 610

Au cours de sa thèse, il est très fréquent de devoir expliquer son sujet de recherche, notamment auprès de ses proches, en espérant qu’ils comprennent enfin notre quotidien. C’est le début de la vulgarisation scientifique… Mettre des mots accessibles à tous sur un sujet scientifique bien précis est une compétence, une nouvelle corde à son arc parmi celles développées en thèse, et donc un vrai levier pour sa carrière. Pourtant, peu de doctorants osent s’y mettre pendant la thèse. Entre pression académique, manque de temps et peur de dire une bêtise, de nombreux doctorants n’osent pas se lancer.

Vulgariser, ce n’est pas déformer

Vulgariser, c’est rendre son sujet compréhensible sans le dénaturer. Il ne s’agit pas d’appauvrir son travail de recherche, mais de l’ancrer dans le réel. Avec des mots simples, adaptés au public cible, cela valorise les connaissances scientifiques en les rendant accessibles. Elles suscitent alors intérêt et curiosité. Limiter l’utilisation du jargon, contrairement aux idées reçues, ne décrédibilise ni l’auteur ni les propos, mais permet au contraire de se connecter à son public, de se rendre compréhensible et d’échanger avec celui-ci. Des études scientifiques montrent que l’usage d’un langage inutilement complexe peut desservir le propos en réduisant la perception d’intelligence et de compétences, en particulier face à un public non spécialisé.

« Je ne vois pas l’intérêt de le faire »

Vulgariser ses recherches permet de développer de nombreuses nouvelles compétences complémentaires à toutes celles développées pendant ces années de recherche. La clarification des idées, la synthétisation et la simplification de propos de science fondamentale sont autant de compétences valorisables dans d’autres contextes personnels et professionnels. La prise de parole en public peut être acquise en présentant ces travaux devant un public novice.

Les impacts des résultats de la recherche ne naissent pas dans les revues scientifiques, mais dans les conversations, les médias ou les décisions de société. Rendre accessible les sciences permet d’attiser la curiosité sur son domaine de recherche, de renforcer le lien science-société, de lutter contre les fake news, les idées reçues et la méfiance du grand public vis-à-vis des scientifiques…

Cet exercice peut également développer la visibilité, attirer des collaborations et des partenaires, valoriser son travail et mettre la lumière sur celui-ci. En thèse, de nombreux doctorants peuvent ressentir de la solitude. Parler de son travail, au-delà du gain de confiance, peut permettre de casser la routine et l’isolement.

« Ok, mais par quoi je commence ? »

Vulgariser exige de ne pas déformer les résultats. Il est important de respecter la rigueur scientifique sans la dénaturer. Les limites et biais de l’étude, ou les comparaisons avec d’autres études, doivent être présentés. Il est également important de simplifier les données scientifiques en précisant leurs sources. Le langage et le ton doivent être adaptés à la cible.

De nombreuses actions de médiation scientifique sont réalisables durant la thèse. Dans un premier temps, il est possible de rédiger un post sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, pour expliquer son sujet de recherche. La réalisation de courtes vidéos à destination de réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok peut permettre d’aborder en quelques mots un sujet complexe. La recherche bibliographique du début de thèse peut faire l’objet de nombreuses publications tout aussi intéressantes les unes que les autres. Un format plus long, comme la rédaction d’un article de blog, permet de traiter le sujet plus en détail.

La participation à des événements de médiation scientifique, comme la Fête de la Science, ou à des concours de présentation tels que Ma thèse en 180 secondes, est également possible. Des formats audiovisuels, tels qu’un épisode de podcast, en autodidacte ou en interview, permettent de parler de son sujet avec des mots simples. Une intervention auprès de collégiens ou de lycéens peut casser certains clichés sur la thèse et répondre à leurs questions ou peurs concernant le doctorat. La diversité de ces formats rend l’exercice accessible à tous, en fonction de l’intérêt porté ou du temps consacré.

Il existe de plus en plus de formations de vulgarisation scientifique proposées par les écoles doctorales ou universités pour apprendre et se préparer à cet exercice.

« C’est trop tôt, je commence seulement ma thèse… »

Il est possible de vulgariser sa thèse à tout moment, mais certains moments sont particulièrement pertinents. Au début de la thèse, pendant la recherche bibliographique, les données scientifiques découvertes petit à petit peuvent faire l’objet de nombreuses valorisations. Plus tard, pendant les premières manipulations de laboratoire, il est possible de parler de ses techniques, de leur évolution, des pratiques abandonnées, des normes et des conditions d’hygiène à respecter. Enfin, en fin de thèse, pendant la rédaction, il peut être intéressant de résumer ces années de travail, de découvertes et d’expertise.

« Mon directeur pensera que je perds mon temps… »

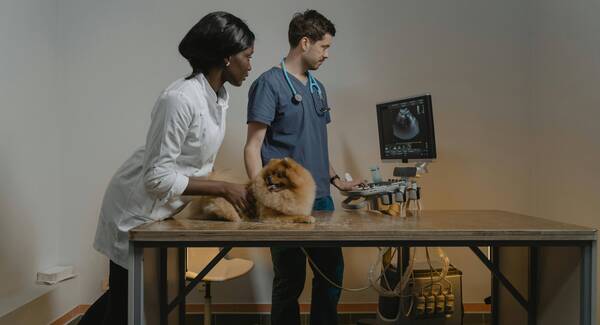

Il est important d’avoir l’accord ou la tolérance de l’encadrement et du laboratoire. Certains chercheurs sont réticents à vulgariser ou à communiquer sur le projet de thèse. Une demande de relecture peut être proposée par le doctorant pour rassurer sa direction. Il est crucial de respecter la confidentialité, de protéger les données sensibles et les droits d’auteur. Certains sujets méritent une attention particulière, notamment les sujets sensibles (expérimentations animales), d’actualité ou politiques.

« J’ai peur d’être mal vu… »

La communication se fait en plus de la recherche, ce qui peut freiner la démarche. Il est important de garder à l’esprit que cela peut aussi permettre de sortir d’une routine ou d’une période dense et de faire une pause. La vulgarisation scientifique peut être valorisée par certaines institutions, mais aussi perçue comme secondaire et mal vue. La médiation scientifique est incluse dans la fiche de poste de tout chercheur et fait partie intégrante de ses missions. L’évaluation des laboratoires intègre désormais une partie sur la valorisation des travaux auprès du grand public. Vulgariser est rarement reconnu dans l’évaluation de fin de thèse, mais il est possible de valoriser ces actions de médiation scientifique dans le mémoire.

Vulgariser pendant sa thèse n’est ni une distraction ni un luxe. C’est une manière de donner du sens à son quotidien de jeune chercheur. De nombreux doctorants souhaitent parler de leurs recherches, mais n’osent pas le faire. La vulgarisation n’est pas officiellement reconnue dans l’évaluation de thèse et certains encadrants considèrent la vulgarisation scientifique comme accessoire. Mais la donne change petit à petit.